蠕變損傷測試

實驗室擁有眾多大型儀器及各類分析檢測設備,研究所長期與各大企業、高校和科研院所保持合作伙伴關系,始終以科學研究為首任,以客戶為中心,不斷提高自身綜合檢測能力和水平,致力于成為全國科學材料研發領域服務平臺。

立即咨詢變損傷測試:評估材料高溫長時服役性能的關鍵技術

一、 蠕變損傷的本質與重要性

在高溫環境下長期承受載荷的工程部件(如發電廠鍋爐管道、航空發動機渦輪葉片、化工反應器等),其失效模式往往并非簡單的過載斷裂,而是由一種稱為“蠕變”的緩慢、持續的塑性變形過程所主導。蠕變損傷正是描述材料在持續應力和高溫共同作用下,其內部微觀結構逐漸劣化,導致承載能力下降直至最終失效的現象。這種損傷的累積具有隱蔽性和漸進性,常規檢測手段難以早期發現,一旦達到臨界點,可能導致災難性事故。因此,蠕變損傷測試成為預測材料高溫長時服役壽命、保障關鍵設備安全運行不可或缺的核心技術。

二、 蠕變損傷的微觀機理

蠕變損傷的根源在于高溫激活了材料內部的多種退化機制:

- 位錯滑移與攀移: 高溫降低了晶格阻力,使位錯更容易滑移和攀移,導致持續的塑性變形(蠕變應變)。

- 晶界滑動: 在較高溫度和較低應力下,晶界成為薄弱環節,相鄰晶粒沿晶界發生相對滑動,貢獻蠕變變形。

- 擴散蠕變: 通過空位或原子的定向擴散(晶格擴散或晶界擴散)實現物質輸運,導致宏觀變形。

- 空洞與微裂紋的形核與長大: 這是損傷的核心體現。空位在晶界、第二相粒子界面等應力集中處聚集、長大形成空洞。空洞進一步連接、長大形成微裂紋。

- 第二相粒子的粗化或溶解: 強化相在高溫下可能發生Ostwald熟化(粗化)或溶解,削弱材料強度。

這些微觀過程相互作用,最終導致材料有效承載面積減小、應力集中加劇、裂紋擴展直至斷裂。

三、 蠕變損傷測試的核心方法

蠕變損傷測試的核心目標是獲取材料在特定溫度-應力組合下的變形行為、損傷演化規律和斷裂壽命數據。主要方法包括:

-

常規單軸蠕變試驗:

- 原理: 在恒定溫度和恒定載荷(或恒定真應力)下,對標準拉伸試樣施加軸向拉力,持續監測其應變隨時間的變化,直至試樣斷裂。

- 關鍵輸出:

- 蠕變曲線: 應變(ε) vs. 時間(t) 關系,通常呈現初始蠕變(減速)、穩態蠕變(恒速)和加速蠕變三個階段。

- 最小蠕變速率 (?_min): 穩態蠕變階段的應變率,是評估材料抗蠕變性能的關鍵參數,常遵循Norton冪律方程:?_min = A * σ^n * exp(-Qc/RT) (A, n為材料常數,Qc為蠕變激活能,σ為應力,R為氣體常數,T為絕對溫度)。

- 蠕變斷裂時間 (t_r): 試樣從加載開始到斷裂的總時間。

- 蠕變斷裂應變 (ε_r): 試樣斷裂時的總應變。

- 持久強度: 在給定溫度和規定時間下,材料不發生斷裂所能承受的最大應力(如σ_10^5表示10萬小時持久強度)。

-

蠕變中斷試驗:

- 原理: 在常規蠕變試驗進行到不同階段(如達到特定應變、特定時間或進入加速蠕變階段)時中斷試驗,保留試樣。

- 目的: 對中斷試樣進行詳細的損傷表征,建立蠕變應變、時間與微觀損傷(空洞密度、尺寸、分布、微裂紋)之間的定量關系。這是理解損傷演化機制和驗證損傷模型的基礎。

-

應力松弛試驗:

- 原理: 在恒定溫度下,將試樣快速加載至初始應變并保持該應變恒定,監測應力隨時間衰減的過程。

- 關聯: 應力松弛速率與材料的蠕變行為密切相關,可間接反映材料在高溫下的變形抗力,有時用于快速評估。

四、 蠕變損傷的表征技術

對蠕變中斷試樣或斷裂試樣進行微觀分析是量化損傷程度的關鍵:

- 金相顯微鏡 (OM): 觀察試樣縱截面或橫截面,初步評估空洞、微裂紋的分布(晶界、晶內)和大致密度。通常需要適當的侵蝕以清晰顯示晶界。

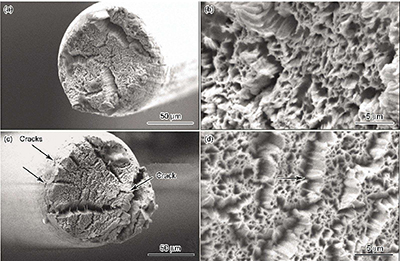

- 掃描電子顯微鏡 (SEM):

- 斷口分析: 觀察蠕變斷口形貌,區分穿晶斷裂、沿晶斷裂(常伴隨“冰糖狀”形貌)及空洞連接特征,判斷主要失效機制。

- 剖面分析: 對拋光(或拋光+侵蝕)的縱/橫截面進行高分辨率觀察,精確測量空洞尺寸、數量密度、面積分數,分析其在晶界類型(橫向、縱向、三叉晶界)上的分布。

- 透射電子顯微鏡 (TEM): 在更高分辨率下研究位錯結構、亞晶形成、第二相粒子與位錯/空洞的交互作用等精細微觀結構演變。

- 超聲檢測/非線性超聲: 嘗試無損檢測材料內部蠕變損傷(特別是空洞)的早期發展,但定量關聯仍在研究中。

- 密度測量: 通過阿基米德原理測量試樣密度變化,整體反映由空洞引起的體積膨脹(損傷)。

五、 蠕變壽命預測與損傷模型

基于測試數據,發展模型預測材料在服役條件下的剩余壽命至關重要:

-

經驗/半經驗外推法:

- Larson-Miller參數 (LMP): LMP = T * (C + log t_r),其中T為溫度(K),t_r為斷裂時間(h),C為材料常數(通常~20)。在雙對數坐標下,同一材料的應力(σ)與LMP常呈線性關系,可用于外推長時數據。

- Manson-Haferd參數、Orr-Sherby-Dorn參數等: 原理類似,采用不同的參數組合形式。

- θ投影法: 通過擬合蠕變曲線(特別是最小蠕變速率和斷裂應變)來預測不同條件下的壽命。

-

基于物理的損傷力學模型:

- Kachanov-Rabotnov 連續損傷力學 (CDM) 模型: 引入標量損傷變量D (0≤D≤1,D=0無損傷,D=1失效),建立損傷演化方程 (dD/dt = f(σ, T, D)) 和考慮損傷的本構方程 (有效應力 σ_eff = σ / (1-D))。模型參數需通過試驗標定。

- 微觀機制模型: 基于空洞形核率、長大速率(擴散控制、冪律蠕變控制)和連接準則的模型,更直接關聯微觀機制與宏觀失效。

六、 測試標準與規范

為確保測試結果的可靠性和可比性,必須遵循國際或國家/行業標準,例如:

- ASTM E139: 金屬材料進行蠕變、蠕變斷裂和應力松弛試驗的標準試驗方法。

- ISO 204: 金屬材料 高溫持久試驗。

- EN 10291: 金屬材料 單軸蠕變試驗 第1部分:試驗方法。

- GB/T 2039: 金屬材料 單軸拉伸蠕變試驗方法 (中國國標)。

這些標準詳細規定了試樣尺寸與加工要求、溫度控制精度(通常±1°C~±3°C)、載荷控制精度、應變測量方法(引伸計)、試驗環境(空氣、真空或保護氣氛)、數據記錄頻率以及結果報告內容等。

七、 應用與挑戰

-

應用:

- 為高溫設備(電站鍋爐、汽輪機、石化反應器、航空發動機)的設計選材提供關鍵數據(許用應力、設計壽命)。

- 評估在役設備材料的剩余壽命,指導檢修、更換決策,預防突發失效。

- 開發和優化新型高溫合金(鎳基、鈷基、金屬間化合物等)及耐熱鋼。

- 驗證和標定蠕變損傷本構模型及壽命預測軟件。

-

挑戰與趨勢:

- 長時外推風險: 數萬甚至數十萬小時的設計壽命遠超實際試驗時長(通常<3萬小時),外推的準確性高度依賴模型假設和材料穩定性。

- 復雜應力狀態: 實際部件常處于多軸應力狀態,而標準試驗是單軸的,需發展多軸蠕變試驗方法和相應的損傷準則。

- 環境交互作用: 高溫氧化、熱腐蝕等環境因素與蠕變損傷強烈耦合,需進行更復雜的耦合試驗。

- 微觀表征定量化: 實現損傷(尤其是微小空洞)的高通量、自動化、定量統計仍是挑戰。

- 加速試驗方法: 探索基于更高溫度或更高應力的加速試驗技術,并建立與服役條件的可靠關聯。

- 集成計算材料工程 (ICME): 結合多尺度模擬(位錯動力學、相場法、晶體塑性有限元、CDM有限元)與試驗數據,實現更精準的壽命預測。

八、

蠕變損傷測試是連接材料高溫微觀劣化機制與工程部件宏觀服役壽命預測的橋梁。通過嚴謹執行標準化的單軸蠕變、蠕變中斷試驗,并結合齊全的微觀損傷表征技術,能夠獲取材料在高溫長時載荷下的基本性能數據和損傷演化規律。基于這些數據建立的經驗或物理模型,為高溫設備的安全設計、壽命評估和延壽決策提供了科學依據。面對長時外推、多軸應力、環境耦合等挑戰,發展更齊全的試驗方法、表征技術和多尺度模型,是提升蠕變損傷評估精度和可靠性的關鍵方向,對保障能源、航空、化工等領域關鍵設施的長周期安全運行具有重大意義。

掃一掃關注公眾號

掃一掃關注公眾號